エリオット波動はエントリー手法というよりは、相場の分析のために編み出された理論です。

相場の波には一定の規則性があるという考え方で、株式市場の相場分析用にと考えられました。

そしてエリオット波動と相性がいいのがフィボナッチです。

これまで私が学んできた事を記事にしています。

FXに真剣に取り組んでいる方のお役に立てば幸いです。

相場の動き方

エリオット波動の事を説明するとV波動やN波動、波動の周期など、関連する項目が多くあり混乱してしまう恐れがあります。

私がそうでした。

そこで、これさえ分かっていればエリオット波動をFXのトレードで使えるという部分だけを説明していきたいと思います。

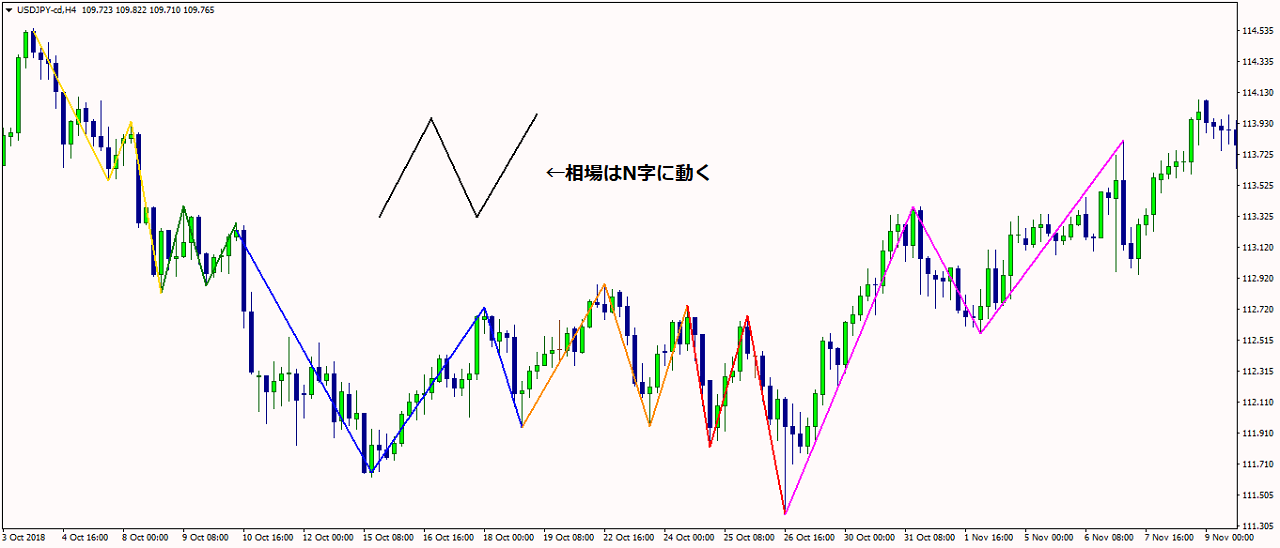

そのためにまずは相場はN字に動くという、チャートの動き方の特徴を忘れないでください。

買いで上昇したら、売りで下降する。

ずっと売られ下降し続ける事はなく、必ず買われて上昇に転じる。

形は崩れたりしますが、基本は大小のN字の連続でチャートは作られています。

そして、相場の動き(チャート形状)は、フラクタル構造になっています。

フラクタル構造とは、図形などの一部分を拡大すると、全体の形状に似た構造をしている事を言います。

FXのチャートでのフラクタル構造とは、日足での1波が1時間足で見ると5波で構成されている。

その1時間足の1波が、15分足でも5波で構成されている。

このように、短期足の波が集まって長期足の波が構成されている事を言います。

これはマルチタイムフレーム分析(MTF)の必要性に繋がります。

チャートを見る際には、相場はN字に動く事とフラクタル構造である事を、常に頭に入れておきましょう。

エリオット波動とは

エリオット波動とは、ラルフ・ネルソン・エリオットが提唱した、株式市場のテクニカル理論です。

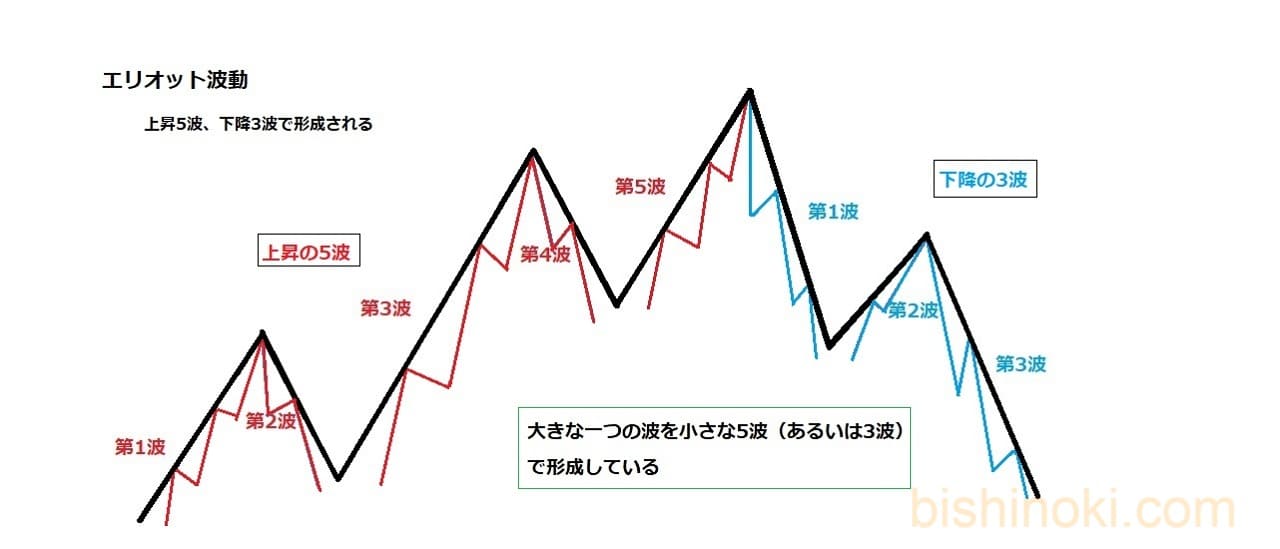

一つの相場には「上昇5波動」と「下降3波動」があると定義しています。

上昇5波動(推進波)は、3つの上昇と2つの下降で構成されます。

下降3波動(修正波)は、2つの下降と1つの上昇で構成されます。

下降トレンドの際には下降5波動(推進波)、上昇3波動(修正波)になるケースもあります。

そしてエリオット波動はフラクタル構造で、波動一波それぞれがエリオット波動で構成されているとしています。

エリオット波動の考え方

エリオット波動の定義である「上昇5波動」「下降3波動」とは以下の図のような構成です。

上昇時は細かな波でゆっくりと上がり、下降時は急に落ちていくという考え方です。

エリオット波動の成立要件

上昇の5波には、エリオット波動成立とみなす条件があります。

- 第3波の上昇が一番短くなることはない

- 第1波の始まりよりも第2波の下降が下回る事はない

- 第4波の下降が第1波の作った高値を下回る事はない

上記3点をクリアした局面をエリオット波動と呼びます。

個人的には、これが混乱の元でした。

なんでもアリじゃん感が・・・

エリオット波動の考え方も、基本的にはダウ理論が関係します。

ダウ理論に従って判断する事で、エリオット波動をより正しく活かす事ができます。

フィボナッチ数とは

フィボナッチ数とは、レオナルド・フィボナッチが発行した「算盤の書」に記載されたため有名になりました。

ですが算盤の書以前から、このフィボナッチ数は使われていたそうです。

「0、1、1、2、3、5、8、13、21、34・・・・」

上記のような、二つ前の数と一つ前の数を足した数が次に来る数列の事をフィボナッチ数列といいます。

そしてフィボナッチ数列といえば「黄金比」です。

黄金比とは

黄金比とは「人間が一番美しいと感じる比率」

自然界や歴史的な建造物などにも、この黄金比が見られるものがあります。

フィボナッチ数列では、隣同士の数の比率が黄金比になっています。

FXではこの黄金比を使って、値動きの波の転換点を分析していきます。

フィボナッチの使い方

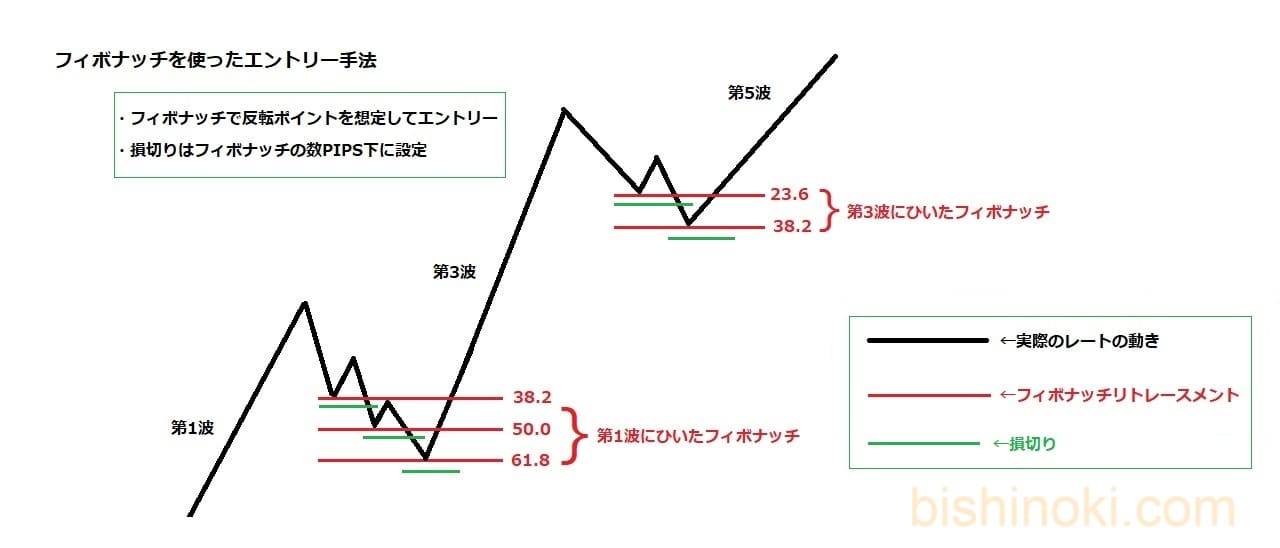

エリオット波動を使う時に必須なのがフィボナッチです。

エリオット波動だけでは、各波がどこで反転するのか分かりません。

そこでフィボナッチ数を利用して、反転ポイントを想定していきます。

それまで上昇していた相場の波が、調整の下降に転じる時。

相場のN字の流れで言うと、折り返しになるポイント。

この相場の流れの転換点をフィボナッチで見つけ出します。

相場分析のテクニカルでは、フィボナッチリトレースメントとよばれています。

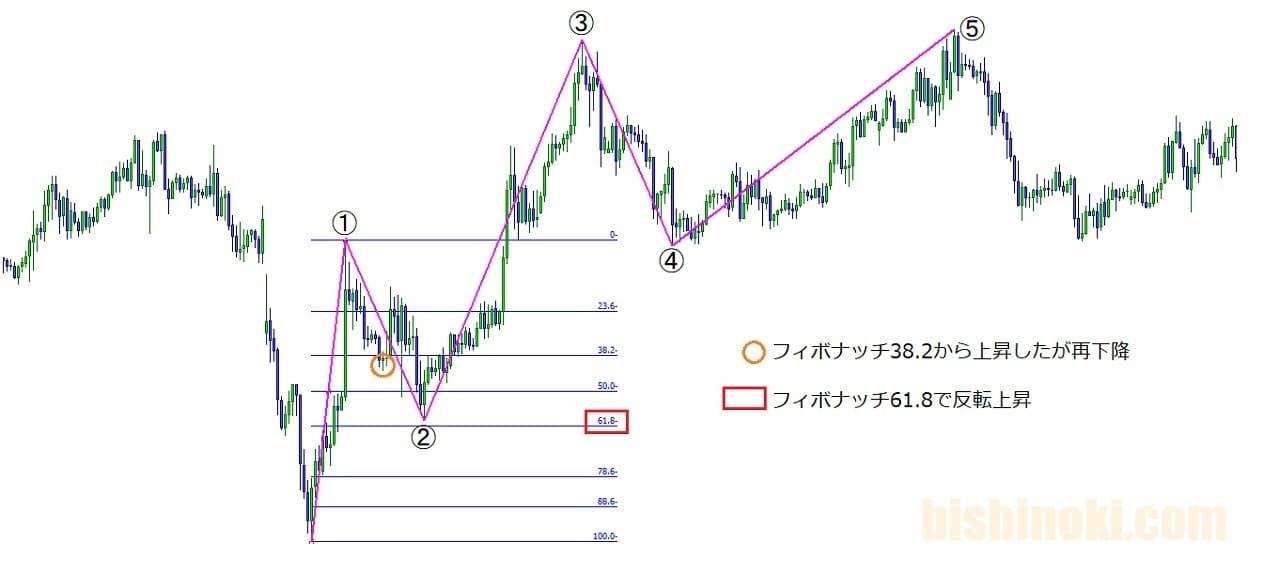

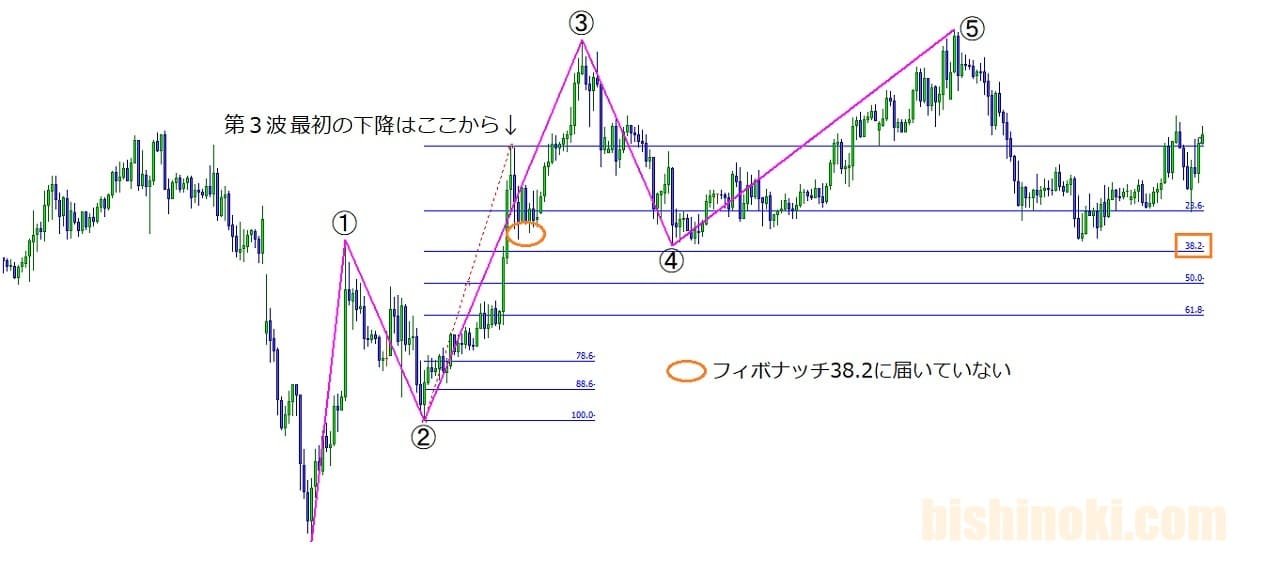

上図は上昇5波のチャートです。

このチャートの第1波と第3波にフィボナッチを引いてみます。

まずは第1波に引いて、第2波の下降を見てみます。

まずオレンジ丸のフィボナッチ38.2で上昇に転じています。

この上昇では高値更新せず、横に動いてから再び下降しています。

そしてフィボナッチ61.8で反転上昇し、第3波を形成しました。

次は第3波ですが、一度下降しているポイントがあります。

まずはそこからフィボナッチを引いて確認してみます。

この下降ではギリギリですが、フィボナッチ38.2まで届いていません。

勢いがある時はフィボナッチ23.6で反転する事もあります。

ですがフィボナッチを目安にする時は、フィボナッチ38.2に届くまで待つことをおススメします。

理由としてはフィボナッチ38.2以下では調整が浅く、上昇してもすぐに調整下降に戻ってしまう事が多くあります。

さらに損切り設定も深めになりますので、浅い調整の時はノーチャンスと見て見送りが良いと思います。

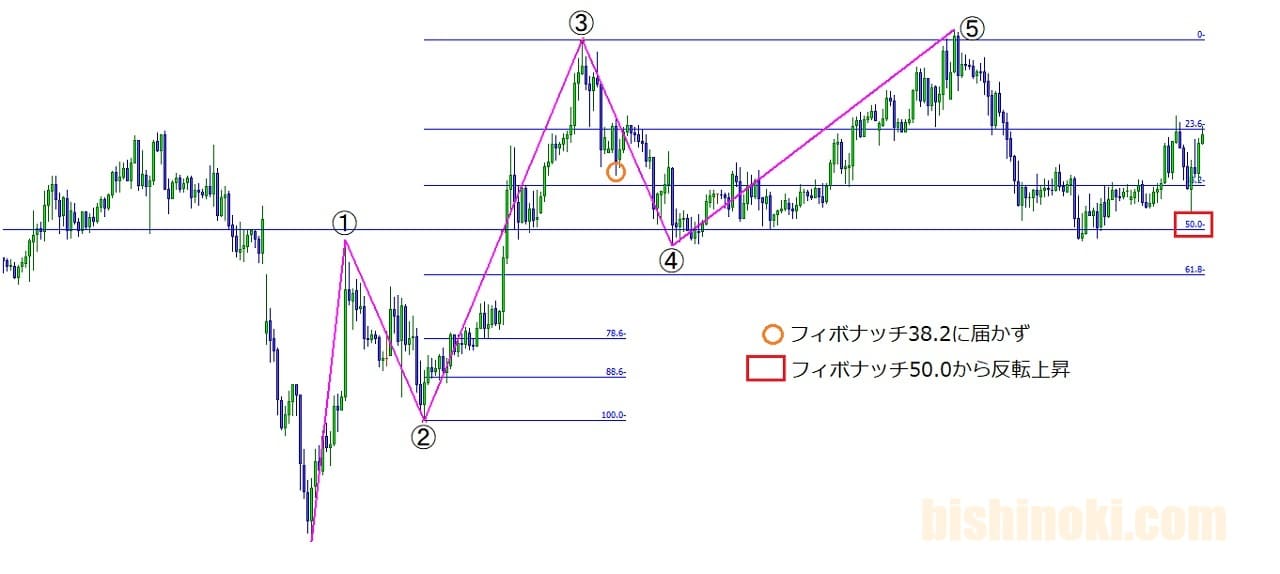

続いて第3波全体にフィボナッチを引いて、第4波の下降を見ていきます。

先に説明した通り、オレンジ丸は見送りで。

結局、フィボナッチ50.0から反転上昇で第4波を形成しました。

第1波の終点になってますし、第4波の終点にもなっています。

第1波以前でも機能していますし、第5波の下降も止めているように見えます。

このようなサポレジラインとフィボナッチが重なったところは、相場参加者から特に意識されやすいポイントになります。

このようにフィボナッチを使って押し目や戻りの目安を作り、相場の分析やエントリーポイントの目安に使っていきます。

エリオット波動とフィボナッチによるエントリールール

具体的なエントリールール

エリオット波動は、第5波が始まった時に成立かどうかが判断できます。

- 第1波の始点より下に第2波がいかない。

- 第3波が一番短くない。

- 第4波が第1波の頂点よりも下にいっていない。

確定の条件が細かいため、成立判断が遅くなります。

そこで実戦では、エリオット波動になるという想定でトレードしていきます。

- 第2波の下降が止まるポイントをフィボナッチを使って想定する

- 想定ポイントから第3波の上昇気配があればエントリー

- エントリーポイント直近安値の少し下で損切り

- 第4波がくれば上記と同じ手順で

第1波が終了して下降を始めた時、フィボナッチを使って第2波の下降の終了点を想定します。

下降の目安は38.2%から61.8%くらいまで。

エリオット波動の第2波の下降と判断するのは、少なくとも第1波のフィボナッチ38.2%までの下降を待ってからにします。

下降の勢いが弱く38.2%に届かない時は、まだ第1波が終わっていない可能性が残ります。

勢いが強く61.8%を超えて下降した時は、そのまま全戻しでエリオット波動が成立しない事もあります。

目安のポイントで反転上昇したら、押し目買いのエントリーをしていきます。

エントリー後に反転上昇しないで下降してしまったら、フィボナッチの少し下(直近安値の下)で損切り。

これをフィボナッチ38.2%から61.8%の間で繰り返します。

第3波が終わって下降の気配が見えたら利益確定。

リスクリワード3:1くらいで事前に利益目標を立てるのもOK。

エリオット波動第3波で上手くトレードできたら、次は第5波の上昇を狙ってフィボナッチで想定していきます。

第4波の下降が第1波で作った高値を下抜いたら、エリオット波動の条件不成立です。

その時は、この根拠でのトレードは終了となります。

このエントリールールのメリット

- エリオット波動が成立すれば、第3波と第5波の上昇で利益も大きく取れる。

- 損切りが続いても、小さい損失で終わらせることができる。

このエントリールールのデメリット

- 第3波が思ったほど伸びなかった時、利益確定かポジションキープかの判断が大事になる。

- 小さい損切りが続く可能性もあるので、我慢できるかどうか。

大きな利益を狙う手法なので、何回か損切りされても一回の勝ちでひっくり返せます。

エリオット波動を使ったトレードには、以下の記事のようなエントリールールもあります。

参考にしてみて下さい。

押し目買いでのエントリーについては、こちらの記事を参考にして下さい。

まとめ

エリオット波動は、形が崩れているケースが多いように感じます。

相場の波が規則性をもって動いていくことを認識できていれば、エリオット波動の完全な形にこだわりを持つ必要はないと思います。

フィボナッチはチャートの過去検証をしてみると、とても有効に機能しているのがよく分かります。

特に海外のトレーダーたちはフィボナッチをよく使う、と聞いたことがあります。

信じ過ぎるのはいけませんが、一つの目安にするには充分に通用するテクニカルです。

エリオット波動もフィボナッチも、使い方次第で大きな武器になります。

コメント